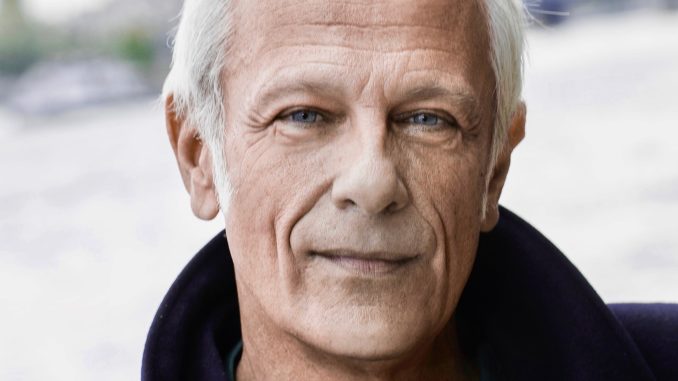

Nous reprenons un entretien de Dan Burcea avec Jean-Luc Marty, sur son blog LETTRES CAPITALES.

Nous le remercions de ce partage.

Jean-Luc Marty publie Une douleur blanche , un roman qui fait de l’injonction de l’écriture un devoir lumineux, une aventure intérieure en paysage ouvert au monde. Un univers tapissé d’absences, d’étendues marines et de ports fantômes, de naufrages et de fragilités stridentes. Un univers littéraire qu’il nous décrit dans ce passionnant dialogue.

» L’attachement est au coeur de ce livre, sa nature complexe, cruelle et douce. »

Jean-Luc Marty, quel est le mobile de votre démarche d’écriture ?

Un genre d’inconnu proche, d’intimité difficile à identifier puisque tout nous en distrait. L’indicible ne procède que de cette distraction. L’Autre nous en distrait, le paysage, l’information du monde nous en distrait. Mais il peut arriver que par un soudain renversement, ces mêmes choses nous y conduisent. En tout cas conduisent à ce lieu où, tout d’un coup, quelque chose se met à bouger, de possiblement dangereux, faillible, d’anormalement intense. Dit autrement, un truc jusque-là invivable devient contre toute attente vivable. Et le « c’est à vivre », justement, prend le pas sur la disparition, la glaciation. Alors, comme dans « Une douleur blanche », le narrateur peut se mettre à envisager la maladie d’une mère, le naufrage d’un navire de pêche et celui transportant des migrants, un meurtre sous l’Équateur, la présence narcotique d’une inconnue. À tout cela le roman l’attacherait. L’attachement est au cœur de ce livre, sa nature complexe, cruelle et douce. Mes phrases ne font que l’énumérer, le disséquer, en emprunter les sens interdits, les opacités. Ce n’est pas une écriture cinématographique, c’est une écriture légale, comme on parle de médecine légale. Le vrai voyageur est celui qui s’attache, écrivait Henri Michaud. J’autopsie ça, à ma manière. Je prélève : dans le paysage, l’émotion, la peau, une atmosphère, une conversation. Tout ce qui forme étrangeté familière, je tente de l’écrire.

Votre style littéraire, dont il faudrait sans doute écrire davantage à une autre occasion, impressionne par sa concision, dans des formules souvent inattendues. D’où ma question qui tente de savoir comment écrivez-vous ? D’un seul trait, avec des relectures, des retours ?

Parfois, ça fonctionne à l’oreille interne. J’entends la phrase, un peu comme une ligne de notes, et ma main entre en résonance avec ça. Il m’arrive bien sûr de corriger l’une ou l’autre note – donc les mots, ou une tournure. Parfois aussi, la phrase résiste. C’est comme si elle était déjà là, mais que, pour la mériter, je devais en passer par beaucoup d’autres. Elle peut être au milieu d’une ou deux pages, attendant que je la remarque. Alors je n’ai plus qu’à enlever les pages et la sauver elle. Ou bien j’attends – c’est le plus souvent le cas –, d’être surpris, que ça inspire. J’attends l’émotion autour de laquelle va s’agencer la phrase. Ça peut prendre du temps. La plus intéressante à l’arrivée est souvent celle-là.

Dans tous les cas, elle doit parvenir à une certaine fluidité. Ma façon à moi de « l’armer » car au bout du compte, ce que je veux raconter ne l‘est pas du tout fluide. C’est dans cette rencontre inopportune que le livre travaille, c’est elle qui produit de l’étrangeté.

À d’autres endroits, il se peut que la phrase mette en échec la narration, ce genre de liberté, comme si je m’avouais que le roman n’existe pas, que je n’ai en définitive rien à raconter : « De son visage, je n’aurais rien à décrire, je dirais qu’il n’existe qu’à cet endroit, dans le contre champ des croix en bois du fleuve ». Une phrase qui, dès le premier chapitre d’Une douleur blanche, pourrait fermer le livre.

L’idée de voyage, de pérégrination s’impose avec pertinence à la lecture de votre livre. Comment définir cette idée du retour ? Peut-on oser la nommer comme étant une éternelle odyssée à travers laquelle chacun tente de se relever de son propre exil ? Et, si oui, quel est cet exil pour vous ?

Et si le narrateur ne revenait pas d’exil mais, tout au contraire, s’en retournait à l’exil ? Celui vécu chez lui, dans sa ville d’origine. Une sorte d’exil sédentaire, de souche. Ne dit-il pas lui-même qu’il est né lointain ? […]

Pour lire la suite de l’entretien sur le blog Lettres capitales, c’est ici.