Note de lecture d’Evelyne Sagnes

« You must believe in spring » (Bill Evans)

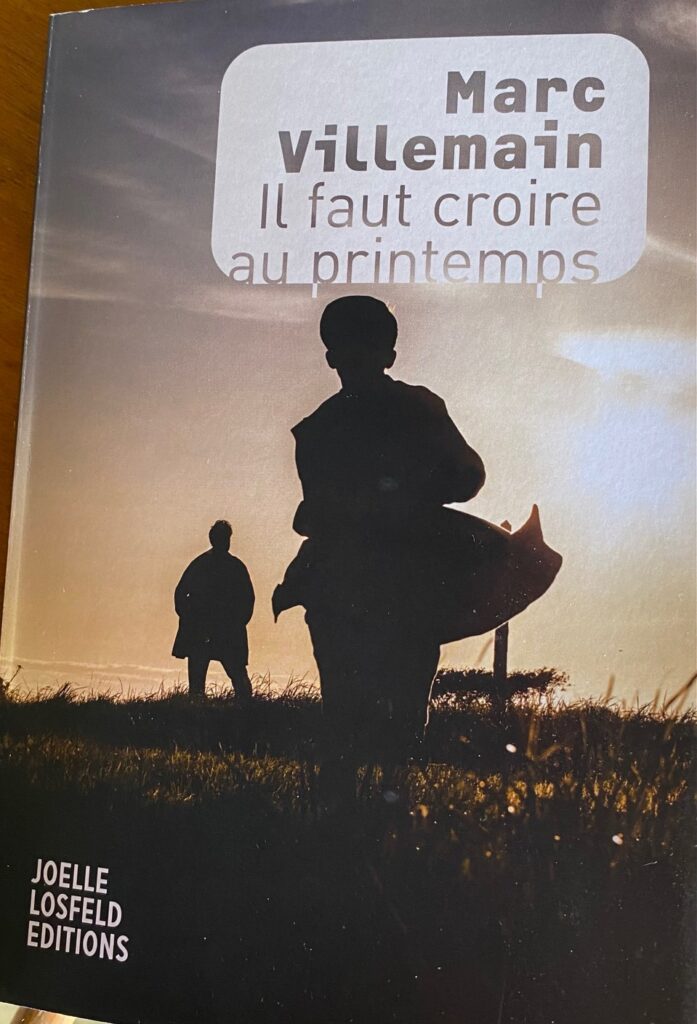

Il faut croire au printemps. Quand un écrivain donne à son roman le titre d’un morceau de Bill Evans et que le personnage principal est musicien de jazz…

Quand Coltrane devient un personnage : « Eux seuls sur la route. Le père, le fils, John Coltrane. »…

Le lecteur se dit que la musique ne va pas être un ornement, un décor, un prétexte… Elle traverse le texte, si l’on peut dire, pour le moins, elle est ce qui sous-tend intensément l’écriture.

Il se dit aussi, et cela se confirme tout au long du roman, car les deux personnages sont toujours désignés selon ce statut: ce sera l’histoire d’un père avec son fils.

Eux seuls sur la route, le père et le fils, et la mère ? Elle est l’absente, sans laquelle cependant rien n’arriverait.

Cette femme donc que le père a rencontrée dans un club de jazz, au son de My favorite things de Coltrane qu’il jouait.

Cette femme dont le père jette le corps depuis une falaise d’Étretat après une dispute qui a mal tourné et dont il a déclaré la disparition. Il se voit alors dans le rétroviseur « le visage baigné de larmes ».

Cette femme morte pour lui, seulement disparue pour les autres, dont le fantôme, dix ans plus tard, le jette sur la route avec son fils, de la Bavière à l’Irlande, dans une recherche qui n’a pas de sens pour le père puisqu’il sait. Il ne s’agit donc pas de la retrouver, mais finalement de mener, avec son fils, une autre quête, celle du bonheur, inconsciemment d’abord.

Il faut croire au printemps, il revient toujours. C’est l’ostinato du morceau de Coltrane dont le père parle à son fils au début de leur voyage. Ostinato, quoi qu’il arrive.

Et il y a donc l’enfant, observateur des amours de son père, dans une relation étroite et complice avec lui, qui rêve d’une vie à trois, une vie où une femme serait la mère qu’il n’a jamais connue. De nouvelles rencontres, Mado, Marie ?

Si le texte est écrit à la troisième personne, un point de vue est privilégié, celui du père : il est bien le seul en effet à « tout savoir », à presque tout comprendre. Et c’est dans ce « presque » que se situe, pour une part, la réussite du roman. Le père se surprend lui-même, et le lecteur avec. L’imprévu d’une rencontre, et le chemin bifurque.

C’est aussi dans la manière dont Marc Villemain décrit les situations que réside la qualité particulière de l’écriture. Un tempo qui alterne vivacité de certains passages avec effets de ralenti, le temps d’analyser un moment, où il dit l’essentiel, où il laisse, sans insistance, sans lourdeur, s’exprimer le sensible. La musique encore, les modulations, l’improvisation propre au jazz.

Le passage cité ci-dessous (p.32) est long, mais il est tellement représentatif du roman : essayer d’être heureux, la musique avec les mots ou à leur place, – communication bien plus profonde -, la relation père et fils.

À leur retour à Étretat, le père joue le morceau en studio, remanié, « pour en tirer l’harmonie vers un registre plus sec, plus lourd, plus grave, et ainsi mieux faire entendre, au moment de prolonger le thème en une sorte de pépiement d’oiseau, ce que l’enfant lui-même, fermant les yeux, avait fini par se représenter comme l’arrivée du printemps. »

Derniers mots du roman : le père est au téléphone, son fils l’observe de loin. « Il a l’air heureux. »

« You must believe in spring and love. »

– Pourquoi tu dis qu’on est pareils ?

– Parce qu’on n’aime pas parler pour ne rien dire.

– J’ai pas dit que j’avais rien à dire…

La cymbale qui brasille, Bill Evans qui revient dans le jeu.

– Alors disons qu’on n’aime pas parler de nous.

– Peut-être, c’est vrai…

Et c’est étrange aussi, plus qu’étrange même : inouï, mystérieux, sorcier, que l’enfant aime autant ce morceau, précisément ce morceau – oui, il pourrait bien y avoir quelque sorcellerie là-dedans, c’est ce qu’il se disait.

– Toi aussi tu l’aimais, cette musique, à mon âge ?

– Oh, non…

– Tu écoutais quoi ?

– Bah… Des choses plus modernes, je crois.

– Tu étais heureux ?

Souvenirs furtifs, gangue de coton qui s’effiloche.

– Je tâchais de l’être, oui.Souvent c’est comme ça entre eux, échanges à l’épure et dialogues au pain sec. À l’image de ces danses qui se pratiquent à deux mais sans que jamais aucun corps ne se touche. S’effleurant, s’épiant tels deux Sioux autour du feu sacré, mais ne trouvant jamais l’audace de s’arrimer complètement l’un à l’autre. C’est une pudeur étrange qui les unit. Le père se dit que le temps joue pour lui. Que tout voyage est propice aux confidences, qu’il suffit d’attendre que son fils tende encore un peu la main. À moins que lui-même ne finisse par rassembler ce drôle de courage qu’il parfois pour parler. Derrière eux, le bleu toupillant d’un gyrophare à vivre allure ; l’habitacle prend des airs de fête foraine. »