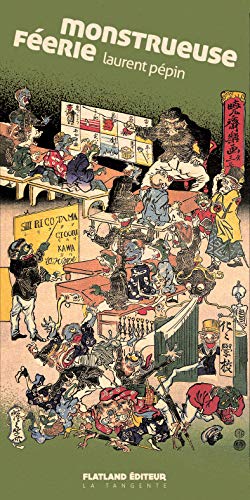

Balade métaphorique au pays de l’enfance maltraitée et de l’homme aux prises avec ses propres fantômes, ses errances et son monde parallèle. Ce roman/ conte psychiatrique, chahute, bouleverse, interroge. L’écriture y est magnifique, ciselée, parfois terrifiante, d’une rigueur qui donne sens au désordre environnant. Il faut se laisser aller pour entrer dans l’univers de Laurent Pépin. Rejoindre un univers psycho-poético- tragique. La forme du conte est tout à fait adaptée et originale afin d’appréhender ce difficile sujet.

Deux narrations s’alternent, se complètent. Chaque partie donne résonnances à la précédente ou à la suivante. Basculer ou pas.

Tantôt l’enfant qui décrit, regarde, observe, subit, endure un environnement familial traumatique. Les troubles, les comportements, les sévices, cette parole de l’enfant dans un environnement destructeur et incohérent, permet de comprendre finement les traces laissées du traumatisme. Des passages difficiles, certes, mais justifiés pour une fine compréhension générale.

Tantôt l’adulte qui préfère le monde onirique, fantasmagorique pour parler de son quotidien avec ses « Monuments », nom donné à ses patients, et de sa relation amoureuse et fusionnelle avec son Elfe. Conscient de qui il est, il décrit avec subtilités les pièges dans lequel il tombe, sa souffrance, ses problématiques et la déliquescence programmée de cette relation. Le regard qu’il porte sur ses patients, éclaire, démystifie le monde psychiatrique.

Subtilement orchestré, ce récit est glaçant mais l’angle choisi par l’auteur donne toute son originalité au roman. Le monde imaginaire, fantasmagorique, n’est-il pas un moyen d’être au monde avec ses propres souffrances ? une issue pour devenir ? La lecture du monde réel est-elle toujours envisageable ? préférable ? Le monde est fou. Où se trouve la limite ? Qu’en- t-il de chacun ? Qu’est-ce que la folie ? La paroi est subtilement fragile et mince. Basculer ou pas.

Laurent Pépin est diplômé de l’Université Rennes 2 (2006-2011), il est devenu psychologue à l’âge de 30 ans après avoir exercé plusieurs emplois, dont celui d’aide-soignant en EHPAD. « Monstrueuse féerie » (2020) est son premier texte publié. « Angélus des Ogres », son second roman paru en 2021.

La parole à l’auteur

Quelle place a l’écriture pour vous ?

Je désirais devenir écrivain depuis mon enfance. Ma mère me lisait des histoires, le soir, pour m’endormir, mais aussi occasionnellement la journée, simplement par plaisir. Elle était gravement dépressive et j’ai commencé à écrire des histoires en reprenant les personnages de celles qu’elle me racontait. J’ai complètement étouffé cette ambition afin d’essayer de me fabriquer une vie. J’ai recommencé à écrire avec Monstrueuse Féérie, il y a 2 ans. C’était une urgence vitale. La première mouture a été écrite en 3 semaines. J’ai dormi peut-être 23 ou 25 heures durant ces 21 nuits. Ma vie avait foutu le camp et je trouvais à présent une force, une énergie, dans l’écriture que je n’avais pas réellement connue auparavant. Pourtant, je ne voulais pas écrire un objet littéraire. Au départ, je souhaitais écrire un one man show. Il s’est avéré très vite, cependant, que Monstrueuse féerie ne pouvait pas être un one man show et je l’ai retravaillé pour en assumer la portée littéraire. Aujourd’hui, je conserve néanmoins une certaine oralité dans mon écriture que j’estime indispensable : en fait, tant que je n’entends pas l’histoire, la ou les Voix, du texte que j’écris, ça veut dire que je dois cesser et faire autre chose. C’est un impératif, pour moi, parce que je ne veux pas faire quelque chose d’artificiel. Donc : ou ça chante dans ma tête ou je n’écris pas. Voilà !

Faire connaitre, et/ou entrevoir ce monde psychiatrique à vos lecteurs est-elle une nécessité, une intention ?

Dans Monstrueuse Féérie et Angélus des ogres, je souhaitais effectivement traiter du monde de la psychiatrie, qui est méconnu, même si c’est peut-être surtout un alibi que j’ai eu besoin de me donner initialement pour m’autoriser, pour me sentir légitime. Je n’ai pas, en tout cas, de but « documentaire ». J’écris sans aucun réalisme. Ma portée se voudrait poétique. Pour moi, la psychiatrie et les contes cohabitent. De même que folie et poésie. Il s’agit de la déchirure du verbe et du sens des mots, il s’agit de l’ouverture vers d’infinies nuances, il s’agit de fabriquer des histoires et de les jeter au ciel pour les regarder voler comme des oiseaux. Alors, bien sûr, dans ces deux premiers livres, j’avais quand même très envie de faire connaître ce monde, cet envers du décor de nos réalités trop lisses. Par but politique, peut-être, mais aussi, plus simplement, par affection. Quand je parle de politique, je veux dire : choisir plutôt la singularité, même délirante et en danger, que ce monde uniforme rempli de robots dégénérés. C’est également ce que je dénonce dans Angélus des Ogres : le changement de paradigme en psychiatrie, mais aussi en psychologie scolaire, ces dernières dizaines d’années, qui a consisté à remplacer les thèses psychopathologiques par la pensée cognitive, implique un modèle de développement où l’on explique l’humain, non plus en s’interrogeant sur son humeur, sa sensibilité, son histoire (« comment va-t-il ? ») mais par un inventaire pseudo scientifique de son efficience, laquelle est mesurée par des méthodes qui semblent confondre le cerveau humain avec le fonctionnement d’un ordinateur. On ne nous prend pour des individus, des sujets, mais pour des ensembles d’algorithmes. Mon écriture vise à accepter la folie, à commencer par la mienne. Il ne s’agit pas de prôner n’importe quoi, naturellement, mais d’accepter que l’acte poétique y trouve son origine. Je ne pense pas que j’évoquerai systématiquement la psychiatrie, dans mes prochaines publications. J’ai des projets qui traitent de tout autre chose. En revanche, je persisterai dans ma démarche littéraire, qui consiste, au fond, dans un certain désir de récupérer l’héritage des pataphysiciens mais de ne pas m’en servir pour critiquer l’organisation sociale, contrairement à un Vian, par exemple, mais d’éplucher l’organisation intrapsychique elle-même, tant la dénonciation de celle, robotique, à laquelle on semble vouloir nous vouer, que l’investigation débridée de celle qui nous appartient réellement, mais que l’on ne veut surtout plus connaître. Je crois que c’est ce que je peux dire pour le moment.

Patricia Bouchet