Margot Bonvallet « flâneuse de pages entre les livres »,

libraire (librairie Les Vinzelles – Volvic

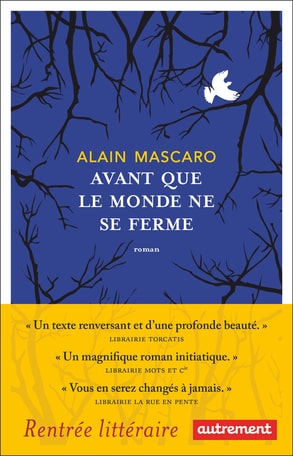

Alain Mascaro est né en 1964. Professeur de lettres à Vichy, il décide en 2019 de tout quitter pour s’en aller parcourir le monde, pour se lancer sur les routes pour filer, en couple, direction plein est, du Kirghizstan au Cambodge en passant par l’Inde, à la recherche des grands horizons et à la rencontre de ceux qui les habitent.

Ce long voyage sera rempli d’imprévus, comme doit l’être un vrai voyage, de ceux qui ne savent pas quand et avec quoi ils reviendront.

Ce départ nomade sans date de retour a permis à cet homme voyageur en âme, en esprit et en mots de se ressourcer, se retrouver, et d’écrire son premier roman : bâtir un monde en mots, forger des phrases, poser différentes pierres fondatrice, jusqu’à poser le point final d’un ébouriffant premier roman à la fois aérien et ancré.

Une épopée nomade que ce texte, oui. Mais aussi un récit intime, tout cela servi par une écriture ample et poétique.

La mélopée d’un fils du vent

Anton Torvach est un fils du vent. Et le vent parcourt les plaines, les champs, les vallées, les montagnes, il s’engouffre où il peut, ou veut.

Comme lui, Anton vit pour les grands espaces, les roulottes qui avancent au gré des chemins, les récits qui se racontent au coin du feu et les spectacles sous son chapiteau. Le vent est tzigane. Anton aussi. Et épris de liberté.

Il est aussi dresseur de chevaux. Né au coeur de la steppe kirghize, peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d’un cirque, entouré d’un clan bigarré de jongleurs, de trapézistes et de dompteurs.

Anton n’est encore qu’un adolescent lorsque quelque chose change sur la route : le danger menace et la troupe est prise au coeur de la tourmente, les trop connus jours sombres de la Seconde guerre mondiale attrapent sa famille, sa troupe, sa kumpania, son peuple.

Lorsque l’ancêtre disparaît, selon la tradition, on brûle sa roulotte et son bandonéon, instrument à vent et à anches libres. Mais la tradition n’est pas toujours telle qu’on l’attendait.

Ce « fils du vent » va devoir traverser la première moitié du « siècle des génocides ».

Accompagné de Jag, l’homme au violon, de Simon, le médecin philosophe, ou de la mystérieuse Yadia, ex-officier de l’Armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le bruit des bottes écrase tout. Sauf le souffle du vent.

Anton, subit, endure, affronte. Avec ou sans Kumpania, avec ou sans son, il poursuit son chemin.

Survivre est une souffrance, chaque jour. Il faudra une rencontre extraordinaire avec un homme à lunettes, vêtu d’un धोती (dhotī), pour accepter la vie qui aurait pu lui être ôtée dans les camps de la honte.

Le vent porte, les chevaux aussi. Sauvés des abattoirs, il sauront redonner l’envie d’avancer, et la chaleur du présent…

Entrons dans la danse….

Une foule de personnages tourbillonne, danse et nous fascine dans le roman, comme une troupe qui danse et chante, autour d’un feu. Et nous sommes séduits, à chaque fois qu’on les croise par hasard, ou pas, où que ce soit, par ces artistes exubérants, passionnés, sanguins, habités par des croyances charmeuses et indicibles, mais tellement visuelles, et la persistance des sagesses anciennes nous tire des larmes d’émotion, Avant que le monde ne se ferme.

Car si la guerre prend fin, et le génocide avec elle, la liberté reviendra-t-elle ?

À l’issue de la guerre, pas de répit pourtant. La troupe se reconstruit, n’est toujours pas ancrée, car un nomade n’a pas besoin d’être rattaché. Mais des barrières se dressent sur leurs chemins, depuis toujours, et malheureusement encore et toujours et de plus en plus.

Les pays se ferment, les humains se barricadent oubliant leurs racines et la déambulation ancestrale, et ils se peut que les nomades doivent cesser les pérégrinations qui étaient le but de leur vie.

La tête haute et le regard vers l’horizon, Anton, le fils du vent auquel nous nous sentons au fil de la lecture liés, comme en osmose, reviendra de cet enfer et tentera encore, d’une autre manière, de survivre, armé du folklore et de la sagesse tziganes « comme pour mieux mettre à nu la barbarie du monde ».

Un livre poignant, bouleversant, percutant qui décrit malheureusement bien et poétiquement malgré tout la folie, la monstruosité des hommes, qui nous narre ce jeune garçon que la vie a fait mûrir trop vite.

On retire du feu destructeur la sagesse, le moi profond, l’âme du peuple tzigane qui n’a pas été épargné par la barbarie des monstres quelques que soient leur nationalité et l’époque.

S’il y a des livres que nous devrions tous lire, il est doux de se dire que ce roman en fait partie.

Cette traversée romanesque d’une troupe circassienne aborde librement, surprenamment et brillamment l’histoire des génocides du XXe siècle.

Le roman est un bel hommage aux gens du voyage, écrit avec un savoir discret, modeste mais dense, avec poésie et pudeur , aussi. C’est une pierre apportée à l’édifice du devoir de mémoire dont on finit par espérer qu’il soit détruit un jour, qu’il tombe, comme tous les murs qui empêchent qui que ce soit de passer ou de vivre.

Avant que le monde ne se ferme réussit le tour de force d’illuminer nos jours, au milieu de la nuit noire de l’intolérance et de la soumission. Il fait souffler un vent de liberté sur nos horizons et cela fournit l’air dont on ne sait peut-être pas encore assez qu’on en a viscéralement, culturellement, cérébralement, universellement et humainement besoin. Un premier roman remarquablement écrit et qui mérite d’être lu.