Rentrée littéraire 2021. Maryam Madjidi : « Rien ne doit nous empêcher de rêver »

Maryam Madjidi publie Pour que je m’aime encore, un roman au titre de chanson d’amour en miroir, comme une imploration apte à conjurer l’obsessionnel sentiment de ne pas être comme les autres. Ce récit peut se lire comme une suite romanesque à l’histoire racontée dans Marx et la poupée (Prix Goncourt du premier roman, 2017), en passant cette fois-ci le relais narratif à l’enfant et à l’adolescente qu’elle était, confrontée aux réalités de son pays d’adoption, la France. Par ce nouveau roman tendre et bouleversant, Maryam Madjidi nous ouvres les portes intimes de son héroïne vers ce qu’elle appelle « son monde intérieur ».

Êtes-vous d’accord avec l’idée de considérer votre nouveau livre comme une suite romanesque à votre premier roman, avec cette précision que cela n’enlève en rien ni sa valeur ni son existence en tant que telles ? Quelle perspective nouvelle offre-t-il aux lecteurs qui connaissent déjà votre univers narratif ? Peut-on le qualifier de nouvel épisode de votre saga familiale et, dans ce sens, lui accorder un caractère autobiographique ?

Bien sûr, c’est une suite au premier roman dans la même démarche d’une écriture autobiographique. Nous suivons le personnage du premier roman devenue adolescente. La perspective nouvelle est peut-être dans le ton : ici humoristique. L’humour comme une arme contre la violence du réel et du quotidien. Et le point de vue est également plus ancré sur la France et moins l’Iran : le roman propose une peinture sociale de la banlieue parisienne, Drancy, dans les années 90.

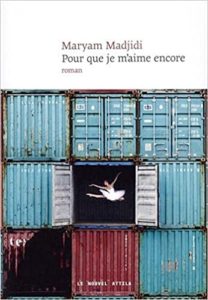

La couverture de votre livre contient à elle-seule une métaphore très forte qui offre déjà une clé de lecture du récit qu’elle renferme : d’abord le titre qui est une paraphrase du bien connu titre de la chanson de Céline Dion et ensuite cette photo d’une fragile ballerine, comme un cygne au milieu d’un monde encagé, standardisé. Que pouvez-vous nous dire à ce propos ?

C’est exactement ça : l’envol au sein d’un univers fermé, là où tout semble déjà joué d’avance, les dés pipés et les rôles déjà distribués. Les privilégiés en haut de la pyramide et les autres venant de quartier défavorisé à qui l’on fait croire à l’égalité des chances se retrouvent tout en bas. Au fond chacun est déjà cantonné dans un container bien verrouillé et pourtant… les portes d’un container s’ouvre et la ballerine danse et s’envole. Est-ce un rêve ? Une apparition ? Ou la réelle possibilité d’échapper à une place que l’on nous a assignée ? Je laisse le lecteur se faire son opinion.

« Adolescente, j’étais franchement laide », dit l’incipit de votre roman. Quelle réalité intime expriment ces paroles ?

C’est la tragédie de l’assimilation. Effacer ses origines, l’étrangère, la métèque, vouloir à tout prix ressembler aux images de la réussite et de la beauté des dominants de cette société: une réussite aux cheveux raides, lisses, à la peau imberbe et blanche. L’héroïne s’inflige une véritable torture pour se rapprocher de ce modèle de beauté occidentale au risque d’y laisser sa santé et sa peau (au sens propre comme au sens figuré).

Cette peine due à l’image de soi ne cache-t-elle pas une autre réalité encore plus douloureuse ? À ce stade, je pense que nous pouvons aborder le thème central de votre livre, qui est celui de l’intégration, ce syntagme ressassé, torturé et appauvri de sa substance sémantique de nos jours. Rajoutons à la phrase précédente, celle-ci, qui exprime une douleur tout aussi vive : « Je n’en pouvais plus d’être différente ». Quel sens devrions-nous donner à cette constatation exprimée par ces mots?

C’est ce que je dis plus haut : la douleur de la différence qu’elle ressent est liée à l’exclusion de la différence dans notre société. La différence est stigmatisée, l’étranger est suspect, on se méfie de lui s’il ne s’intègre pas totalement, s’il conserve sa culture, sa religion, sa langue. On se méfie de lui car il remet en question l’édifice établi depuis longtemps. Il faut alors le reléguer à un rang subalterne, caché, dégradé. L’héroïne a comme intégré le racisme en elle : elle l’a digéré et ne se rend pas compte que la violence qu’elle s’inflige trouve son origine dans la violence symbolique de la société envers elle.

Que pourriez-vous nous dire du côté initiatique de votre roman ? En quoi l’itinéraire de votre personnage pourrait-il être considéré à travers ce prisme ?

Elle comprend peu à peu qu’on lui a menti. Elle croit en l’égalité des chances et souhaiterait avoir sa part du gâteau. Elle pense sincèrement qu’elle y a droit mais se rend compte que les choses ne se passent pas du tout comme elle l’avait pensé.

C’est une initiation par la douleur (comme toutes les initiations) mais qui l’amène vers l’acceptation de soi et de la possibilité qui s’ouvre à elle de « s’aimer encore ». Pour que je m’aime encore n’est possible qu’à la condition de renouer avec moi-même. Voici un peu ce qu’elle finit par comprendre dans son monde intérieur loin des clichés de la réussite et du monde élitiste. On pourrait dire la douloureuse acceptation de soi.

L’ennui est le compagnon préféré de votre héroïne. En classe ou en période estivale, il « scande [ses] heures du jour et de la nuit ». Loin d’être un détail, ce sentiment de solitude et d’inutilité n’est-il pas, selon vous, le symptôme à la fois le plus naturel et le plus douloureux de son état d’âme, comme une tragédie à peine voilée ?

L’ennui est son fidèle compagnon. Il est à la fois angoissant et libérateur. C’est la double face paradoxale de l’ennui. Un sentiment d’inutilité et de solitude comme vous le dites mais aussi un détachement et une nécessité de fuir, d’aller voir ailleurs pour voir si elle pourrait échapper à l’ennui, d’explorer des mondes inconnus. Il est donc aussi un puissant moteur de mouvement et de découverte du monde. C’est l’ennui qui la pousse à lire, à écrire, à s’évader dans l’imaginaire, à fuir de sa banlieue, à endosser le rôle d’une Rastignac qui veut conquérir Paris. C’est l’ennui qui tient les fils de sa destinée en somme.

Comme souvent, chez les solitaires volontaires ou poussés dans leurs retranchements, les livres deviennent des portes ouvertes vers des mondes fantastiques et salvateurs. Permettez-moi de citer ici en entier ce que votre héroïne dit à ce sujet : « Ma force c’était mon monde intérieur, fait de livres, de rêves, de textes. Un miroir dans lequel je pouvais me regarder sans honte, et, comme dans les contes, le miroir me disait : Ô ma Reine, tu es la plus belle et la plus intelligente ». Comment pourriez-vous nous décrire ce monde ? N’est-il pas, peut-être, le détail le plus autobiographique de votre roman ?

Oui, tout à fait. Je me souviens de ces journées où je lisais tellement que j’avais mal aux yeux. Je me nourrissais d’autres mondes et peu à peu je me mettais à vivre avec les personnages de mes lectures. […]

Suite de l’entretien ici.