Note d’Evelyne Sagnes

Un regard affûté sur la guerre d’Indochine et une écriture impeccable : le mariage réussi de l’Histoire et de la littérature.

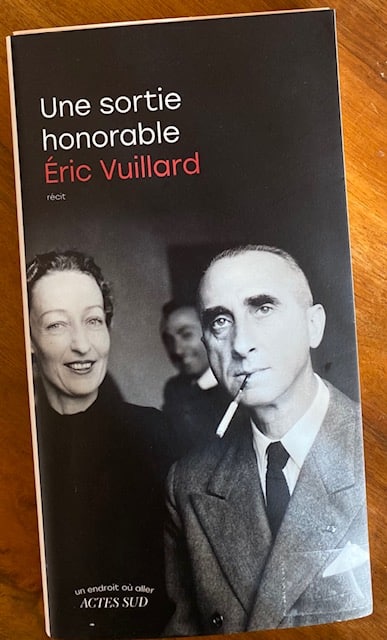

Depuis une dizaine d’années, Éric Vuillard explore l’Histoire, en racontant de grands moments décisifs, comme il l’a fait dans 14 juillet, L’ordre du jour (Prix Goncourt 2017). Son précédent livre, La Guerre des pauvres a été finaliste de l’International Booker Prize.

L’auteur s’intéresse, dans Une sortie honorable, à la guerre d’Indochine, s’étonnant du peu de place qu’elle tient dans les manuels scolaires au regard de son importance, ne serait-ce qu’en termes de nombre de morts (autant que de Français et d’Allemands pendant la Première Guerre, précise-t-il).

Il s’agit donc de récits, et non de romans. L’écriture littéraire donne forme et présence aux événements et aux personnages historiques. L’auteur donne à voir, à entendre, en un mot, il incarne. Ce ne sont plus seulement des photos, des textes, mais soudain se lèvent devant le lecteur les hommes qui ont été les acteurs, ceux qui prennent les décisions, ceux qui voudront trouver une sortie honorable à l’issue de la guerre, ceux qui subissent, souffrent et meurent.

Le récit est composé de plusieurs « scènes » : entre autres, en France à l’Assemblée nationale ou dans un conseil d’administration, en Indochine, sur le champ de bataille ou dans les QG, Aux États-Unis, sur un plateau de télévision.

Incarnation, ironie et art de la composition

L’expression « cela se lit comme un roman » suggère surtout la facilité de la lecture, ce n’est pas dans ce sens restreint que je l’emploierais, mais plutôt pour définir l’écriture d’Éric Vuillard. À partir des documents dont il dispose – et le texte est solidement documenté -, il crée en effet une sorte de « fiction ». L’imagination y a donc sa place. Il re-présente, c’est-à-dire qu’il rend « présent » à nouveau le passé. Ici et maintenant, sous nos yeux, à portée d’oreilles. Il suggère ainsi une ambiance, décrit des lieux, dessine des silhouettes, un peu à la Balzac : « L’ombre du président Herriot avance sur le trottoir en boitant formidablement, appuyant sur sa canne son corps gigantesque, rempli de nébulosités et de ténèbres, tordu, brinquebalant, se balançant comme certains dindons, mâchonnant aussi, peut-être une mauvaise dent, un bridge un peu déchaussé. ». Les personnages n’existent pas seulement à travers leurs discours mais dans leur corps, à travers leur posture, leurs gestes souvent révélateurs.

Incarner, mais aussi manier l’ironie, à petites touches mais de manière continue

Le passage suivant précède l’intervention de Pierre Mendès à l’Assemblée nationale, le 19 octobre 1950. Les députés reviennent après le déjeuner :

« On toussote à droite et à gauche, les cuirs gémissent sous les arrière-trains prenant leurs aises et l’orateur pose devant lui sa liasse de feuilles mortes. « Aujourd »hui, dit-il, en parlant en mon nom personnel , je veux affirmer qu’à mon avis il est devenu dangereux de taire la vérité au pays. » Le président du Conseil, René Pleven, se redressa avec un air de désapprobation silencieuse. Dans les couloirs, on courut rameuter davantage de camarades, on battit le rappel de troupes. Des exclamations fusèrent un instant à travers la salle, mais rapidement, le silence domina. Et Mendès reprit son discours. »

On s’apprête à écouter les discours, installés confortablement, quand tout à coup un mot réveille tout le monde : Mendès annonce qu’il faut dire la vérité aux Français. La vérité ? Mais quelle vérité ? On craint le pire de la part de Mendès.

La description emmène le récit au-delà du factuel et instille une ironie diffuse en fait dans tout le texte. C’est la manière de l’auteur de faire comprendre les situations et c’est très efficace.

Je citerai encore un extrait où l’ironie est doublement sensible : deux inspecteurs sont au Vietnam en 1928 pour contrôler les conditions de travail dans les plantations Michelin. En chemin, « Émile Delamarre, inspecteur du travail aperçut trois jeunes Tonkinois au bord de la route. Il eut le malheur de se pencher, et il vit qu’ils étaient liés ensemble par un fil de fer. Cela dut lui paraître bizarre, incongru, ces trois hommes pieds nus attachés ensemble, il ordonna aussitôt au chauffeur de s’arrêter. » Après quelques explications, il comprend qu’ils se sont évadés. « Delamarre dut trouver le traitement un peu disproportionné, mais ce n’était pas tout à fait de son ressort ».

Paragraphe suivant : « Pendant le reste du trajet, il essaya d’oublier cette scène pénible, et Dieu merci, à leur arrivée à la plantation, ils furent chaleureusement accueillis. »

La juxtaposition des deux moments et la description apparemment objective de l’attitude de Delamarre (qui a le malheur de voir cette scène !) suffisent à tout dire.

En effet, en combinant ironie et art de la composition, l’auteur donne toute sa force au propos.

Un dernier exemple : après avoir décrit de manière très concrète le champ de bataille, « les monceaux de cadavres et des tapis de merde », Vuillard conclut le chapitre ainsi :

« Le lendemain, à Paris, le 8 mai, sous l’Arc de Triomphe, on célébrera la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et samedi soir, à Hanoi, pour l’une des dernières fois, les boîtes de nuit seront combles. »

Mettre en lumière plutôt que dénoncer

Dans un autre chapitre, intitulé « Un conseil d’administration », l’auteur écrit : « Il existerait à Paris un triangle sacré, entre la Bièvre, le parc Monceau et Neuilly » , il évoque son « micro-climat » très poétiquement et il conclut ainsi la description : « loin des éboulis de Belleville, au climat plus rude, et très loin des plaines mortifères du Nord de la capitale, où prolifère une population robuste mais primitive, cette zone forme une oasis, où la présence conjuguée de l’eau des bassins et de l’ombre des arbres encouragerait, depuis des lustres, la croissance d’une population protégée, les futurs hommes d’affaires. » Période oratoire dont la clausule est juste un constat, mais ô combien terrible !

Car la guerre d’Indochine et d’autres conflits du même genre (tous les conflits ?), n’ont finalement pas d’autres justifications qu’économiques. Qui détient le pouvoir finalement ?

Dans le chapitre intitulé « Un conseil d’administration » (terme générique !) l’auteur dresse la liste des entreprises ayant des intérêts en Indochine, mais aussi dans d’autres pays soumis aux guerres de colonisation : elle se suffit à elle-même. Que constate-t-il ? La présence dans tous ces conseils d’un banquier.

Éric Vuillard n’est pas un donneur de leçons, fussent-elles d’Histoire. Il montre, à chacun de tirer les conclusions. Mais il est très présent dans son texte, où il s’implique directement, et où il inclut parfois le lecteur : lorsqu’à l’assemblée Mendès discourt, l’auteur rapporte ces propos ainsi : « Il affirma d’abord que pour réaliser nos objectifs en Indochine […] » Nous y étions, nous y sommes tous…

On voit bien cependant que le récit, fondé sur des informations avérées, est un regard sans ménagements ni concessions, porté sur les rouages d’une partie de la société, celle qui décide, écrase et protège ses propres intérêts. Finalement quoi d’autre, pour ces financiers que d’avoir « spéculé sur la mort ».

Seulement au siècle dernier ?

Un passage, à propos des administrateurs des sociétés de l’époque , pourrait bien être aussi une vérité générale et intemporelle :

« Imaginez des acteurs qui ne redeviendraient jamais eux-mêmes. Ils joueraient éternellement leur rôle. Le rideau tomberait, les applaudissements ne les réveilleraient pas. La salle vide, la rampe éteinte, la nuit tombée, ils ne quitteraient pas les planches. On pourrait bien leur hurler que l’on a compris, que leurs répliques sont connues, que nous savons l’action par cœur, ils continueraient obstinément à jouer, errant et vociférant sur la scène. On les dirait envoûtés par eux-mêmes, pris à leur propre jeu, le cœur percé de leurs propres flèches. Leur ronde serait à la fois belle est terrible, pathétique et absurde, et l’on ne saurait plus s’il vaut mieux rire ou pleurer. »

Les dernières lignes du texte, après la description du chaos en 1975, au départ des Américains : « Dans l’espérance dérisoire d’une sortie honorable, il aura fallu trente ans, et des millions de morts, et voilà comment tout cela se termine ! trente ans pour une telle sortie de scène. Le déshonneur eut peut-être mieux valu. »

Ce n’est donc pas un récit historique au sens strict. Ou plutôt les faits « parlent d’eux-mêmes » quand on les met à nu et qu’on les dépouille des oripeaux destinés à les rendre justifiables, quand une écriture précise, efficace et d’une grande élégance sait les agencer, créer des images et susciter des émotions durables, et au-delà encore, une réflexion sociale, politique, humaine.

Evelyne Sagnes

Éric Vuillard lit un extrait de son récit

Récit dense et lumineux de ce que fut la défaite française (prévisible et même prévue) en Indochine. Ce que vous en dites est très juste. C’est un récit parfaitement documenté et toujours incarné, avec des personnages très présents, qu’ils soient politiques, comme Herriot ou Mendès, militaires, tels De Lattre, Navarre ou de La Croix de Castries (quel nom !), ou encore membres de conseils d’administrations des grands groupes et des banques.

A ce sujet, l’un des chapitres qui m’a le plus glacé est celui intitulé « Un conseil d’administration » (avec le suivant : « L’œil du cyclone ») où l’on découvre comme les grandes banques ont spéculé sur la guerre (et la défaite française), c’est-à-dire « sur la mort ». Implacable démonstration (incarnée là aussi) du fonctionnement du capitalisme financier.

A propos de mort justement, l’assassinat de Lumumba est restitué avec force et émotion. Belle figure que ce leader africain charismatique au visage lisse et doux, dont l’auteur nous fait revivre les derniers instants avec dignité et pudeur.